2019年5月8日,服務農民工子女的公益機構冷泉希望社區辦公室被抄,其負責人,多年服務農民工,當時正在探望塵肺病村的專業社工師李大君,當天失聯,後續確認已被指定居所監視居住。其妻子周麗娟當天從冷泉辦公室被帶走,後續被放,但李大君消失至今,毫無音訊。以下兩篇網民為李大君寫的文章對此多年服務農民工的工作給與介紹,但不能解答為何這麼一個出色社工師和公益人物會遭遇抓捕。

朋友圈裡又有人失聯了

洪水之濤 2019.05.08

圖文轉自紅色中國網: http://redchinacn.net/portal.php?mod=view&aid=39117

朋友圈裡又有一人失聯了,就是這篇舊文中所報導的主人公李大君。

據悉,李大君在北京海淀區西北旺鎮冷泉村的希望社區辦公室今天上午遭到警方查抄,其妻周麗娟當著老人和一歲幼女的面被帶走。同時被帶走有電腦、硬盤等物品。其他社區工作人員在現場遭到隔離詢問,涉及是否有外籍人士及香港人台灣人來往,社區經費從何而來,是否有顛覆國家言論等等。並警告這些社區工作者知情不報亦有罪。

李大君當時外出不在辦公室,但至今仍然未歸併聯繫不上,因此無法確認他本人是否也已遭到拘捕。警方將其妻周麗娟帶走時也未留下什麼法律文書,所以尚不清楚對她是一般性傳喚還是已經採取了刑事強制措施。更不知道辦案的具體是哪個部門。

冷泉希望社區全稱為“十分關愛冷泉村青少年希望社區”,創建於2011年9月24日。是由中國青少年發展基金會發起,香港十分關愛基金會和施永青基金捐助,北京大學-香港理工大學社會工作研究中心支持,北京行在人間文化發展中心實施,旨在服務進城務工人員子女的公益項目。它位于于北京著名的外來人口聚居區海淀區西北旺鎮冷泉村,是中國青少年發展基金會希望工程服務進城務工人員子女的第一個綜合性社區服務中心。

作為冷泉希望社區的主要負責人,今年38歲的職業社會工作師李大君從2011年起,就跟他服務的農民工們一起居住在這個北京城邊村。他在大學畢業後一直致力於環保、鄉建和農民工維權等社會公益事業,先後供擔任過雲南省大眾流域管理研究及推廣中心拉市海項目官員、北京大學·香港理工大學中國社會工作研究中心農民工項目統籌、北京行在人間文化發展中心總幹事,長期關注和參與一線勞動者的教育與組織工作。其中包括塵肺病工人的救助工作。幾天前,他還坐了二十多個小時的硬座,輾轉一千七百多公里,從北京顛簸到湖北桑植,為那裡大山深處飽受傷痛折磨的塵肺病工人送去捐款。

2012年,李大君曾發佈了一個關於工傷的《建築業農民工職業安全與職業保護調研報告》,後來得到全國政協主要領導的批示,推動了建築工人工傷保險條例的落實。2015年,他寫的調研報告《非京籍母親的來信——要多少“證明”才能讓我的孩子入學》使得幾萬名入學困難的非京籍學齡兒童得以入學,至少在小學階段避免了淪為留守兒童與打工父母分離之苦。

周麗娟是李大君志同道合的伴侶,一直協助他從事公益事業,同時也是兩個年幼孩子的母親。

希望大君和他妻子平安!更希望一直關愛打工者子女的這對年輕志願者也能盡快回到家中,關愛自己那一個一歲、一個六歲的孩子。

又一個消失的公益人:李大君失聯一週記

霜稀

圖文轉自微信

直到今天,我還記得我第一次見李大君時的場景。

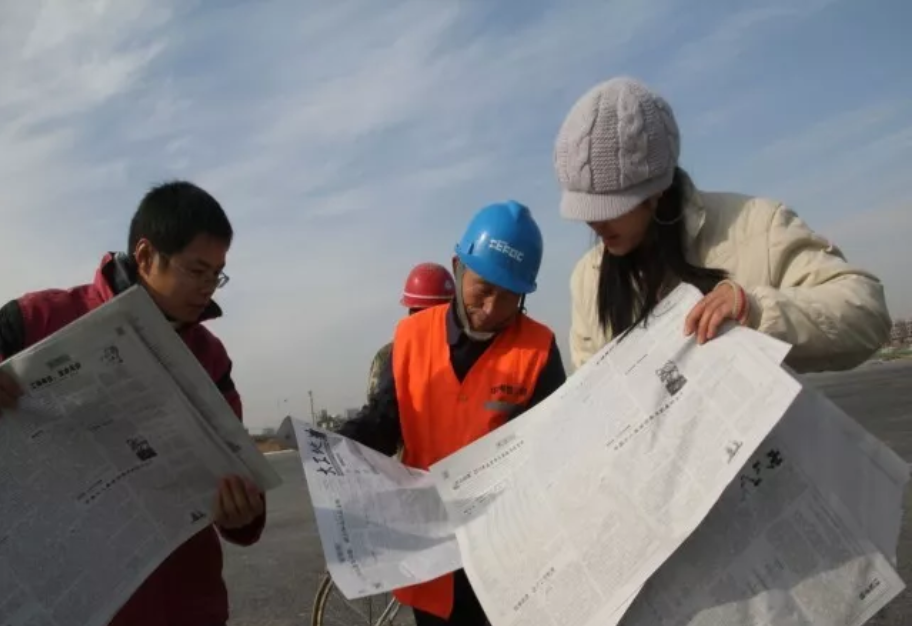

那時候的我,還是個青蔥的大學生,和朋友一起去工地探訪工人,派發《大工地》報紙。那一次帶隊的,正是李大君。經朋友介紹,我才知道他已經做了很多年的建築工人調研和服務,是公益界知名的行動者。我手上捧著的那疊《大工地》報紙,是大君和眾多志願者運作多年的心血,更是深受工友歡迎的精神食糧。

那天探訪結束後,大君向我進一步介紹了《大工地》。2009年,他和一群夥伴在社會各界熱心人士的幫助下,辦起了工地書屋。但是,書屋裡適合建築工人讀的東西很少。因此,大君又和朋友們針對工友們工作和生活的現實需要,創辦了《大工地》報紙,並親自到工地派發。《大工地》雖然只有四開,但裡面有社會新聞、時事評論、勞動法知識普及和工友心聲等欄目,是真正的“麻雀雖小,五臟俱全”。巔峰時期,報紙印數超過1.5萬份,還供不應求。

說到這裡,大君突然停下。他笑著說:“其實,《大工地》受工友歡迎,還有一個非常重要的原因。”

我被吊住了胃口,忙問:“是什麼原因呢?快說快說!”

大君看我著急的樣子,笑得更燦爛了:“有工友說,《大工地》的紙質又脆又硬,比其他的報紙質量好多了,特別適合當廁紙!呵呵呵!”

聽到這個“奇葩”的回答和大君魔性的笑聲(我後來才知道他總是這麼笑),我也情不自禁地大笑起來。這個乍一看滿臉嚴肅、異常接地氣的公益人,原來這麼幽默風趣,怎能不叫人印象深刻呢!

從雲南農村到建築工地

大君並不是做勞工工作科班出身的。但他早年的各種經歷,無意中卻為他後來從事勞工工作埋下伏筆,也許這就是傳說中的“命中注定”吧。 2000年,當時還在雲南大學社工系讀本科的大君,偶然在學校圖書館裡讀到一篇關於致麗女工書信的文章。他因此知道了1993年的深圳致麗大火,知道這場大火奪去了87名女工的生命,51名荳蔻少女因此留下終身殘疾。那些女工都還那麼年輕,平均年齡還不足18歲。 這篇文章也讓他想到了自己的1993年。那年他12歲。他的姐姐18歲,和致麗女工一樣大。那年冬天,他那做建築工的父親被拖欠了工資,他說那年春節是他生命中最慘淡的一年。同樣在那一年,在紡織廠打工的姐姐開始患上呼吸道疾病,這種症狀一直延續至今。家人曾以為這是一種普通慢性病,直到2009年在深圳接觸到湖南籍塵肺工友,他才恍然間一震驚:姐姐是否也患上了職業病。“天南地北,不同人的命運間就有了這樣的交集,”大君在自己的博客裡寫道。 社工系畢業的學生一般很少從事社工,選擇到農村服務的就更少了。但大君在畢業後選擇紮根在雲南農村做農村社會工作,而且一扎就是三年。後來,他還陰差陽錯地在昆明的建築工地打過三個月工,真的是天天搬磚。他受過兩次工傷,也見過家人為了讓其戒毒而送去打工的彝族小夥子。每天下班後,他就和工友們一起吃燒烤、喝啤酒、聊天。他說,其實自己在工地打工的時候,沒什麼特別的感覺。但每每看到那些農村外出打工者和外籍勞工,生活非常艱難,就特別想做點什麼,希望能幫到他們。

2007年,還在尋找方向的大君,經老師推薦,入職北大社會工作研究中心,參與對建築工人的調研,瞭解建築行業的用工體制。 為了進一步瞭解工友的生活狀況,大君開始在調研之餘深入探訪工友,目睹工友生活的艱辛:白水煮不削皮的土豆,就是他們的午飯。工人宿舍環境惡劣,沒有熱水。在乍暖還寒的春天裡,工人吃、喝、洗、涮只能用冷水。宿舍只有36伏低壓電,也壓根燒不了熱水。“工人幹了活,卻拿不到工錢。老闆用自制的飯票代替工資發給工人,工人拿著老闆發給的飯票,去老闆娘開的食堂買飯,去老闆娘開的小賣部裡買菸、買酒。而這些商品的價格,往往高出市麵價格一倍。”

期間,工友老潘在宿舍猝死,深深地刺痛了他。一起幹活的工友後來告訴大君:事發當天,57歲的農民工老潘被分到一塊大石頭,得用四個拳頭大的鐵錘,一點點砸碎。而且必須一天內砸完,不然當天沒有工錢。“到了下午,他說心口疼得厲害,但硬是撐到把一天的活兒做完。回來難受得沒吃飯,就直接去床上躺著。因為沒錢看病,想著睡一覺也許就好了。”在事發前,老潘已經在這個高檔樓盤工地,每天高強度工作11個小時以上、連續工作了35天。

“病危的老潘,能用飯票去工地外的醫院看病嗎?打工出來時,從家裡帶了200元錢,買火車票花去一百多,到他死時,身上只剩下一塊五毛錢。”2016年接受中國青年報採訪時,大君悲憤交加,回憶起老潘的故事。

後來,大君跟蹤和調研過百餘起建築農民工討薪、工傷索賠的案子。他夜宿過工地,露宿過街頭,去過工傷農民工的老家。他曾經和工友一起,為了見上老闆一面而整夜守候,也有過被相關職能部門踢來踢去“當皮球”的經歷,還遭遇過涉事工地的雇黑報復。他說,自己更像是一個傾聽者、陪伴者。我想,應該是從那時起,大君就不再迷茫了。這樣算來,這已經是他“傾聽”、“陪伴”的第11個年頭了。

在冷泉種下希望之花

有工友回憶,第一次見到大君時,覺得他戴個眼鏡,穿得乾乾淨淨,“像是老闆手下的人吧”,當時不信任他。後來,大君和大學生志願者給工傷工友送衣服、送食物,幫忙周轉,還陪他們走法律程序,這一切工友看在眼裡,記在心上:“我感覺大君他們,跟工友的關係很單純,交往時像親兄弟,不是跑來忽悠我們的,這才相信他們。”

2009年,大君和夥伴們註冊成立了北京行在人間文化發展中心,主要服務對象就是進城務工群體中“勞動權益最難保障、生活條件最為艱苦、文化生活最為匱乏的建築農民工”。他乾脆把家也安在了北五環外的打工者聚集區冷泉村,跟人合租一個小院,算上廁所一共5間平房。當時,大君住的屋十平方米,只能放下一張床,不見陽光,冬天燒蜂窩煤取暖,每月租金200塊。有些公益圈同行說他:你與這些服務對象吃住在一起,多辛苦。但李大君笑嘻嘻地說:“沒有呵。吃完晚飯,串串門,聊聊天,我覺得挺好!”作為一個社工,他覺得跟工友們交往,讓自己更接地氣,對社會更有敏感度。

在大君和一群大學生志願者的努力下,針對建築工人社群的服務從無到有,從小到大。2016年,大君在一個公開的分享會上介紹了機構的服務內容:透過工地探訪和工人口述歷史,重塑工人的對自己勞動價值和尊嚴的認同;通過工地讀書會、興趣小組突破地域、班組障礙,拓展工人社交網絡;透過報紙和工地書屋,教育工人,普及勞工法律政策;透過個案輔導促進意識覺醒和能力培養;通過工人骨幹培訓,建立工人互助網絡;推動成立建築業工人工會,培育工人集體力量;鏈接資源,形成聯合力量,進行政策倡導和宣傳。

在多年建築工人調研和服務的過程中,大君逐漸認識到,如果不改變資本主導的生產方式,不超越唯利潤是從的邏輯,就沒辦法有效地解決工人基本的勞動保障問題。所以,2011年的時候,大君和志願者們在工地嘗試組織共產打工隊:沒有包工頭,大家一起去包活,有了利潤大家一起來分配。後來大家還嘗試做裝修合作社。這些實踐在小範圍內是成功的。雖然資源限制了這些嘗試往更大的範圍拓展,但大君和朋友們的“折騰”,在今天的中國,已經彌足珍貴。

除了實踐,大君在思考和寫作上也頗有建樹。作為長期深耕在建築工人服務第一線的公益人,他曾經接受過多家主流媒體關於建築工人議題的採訪,評論建築行業勞資關係的各種問題。另外,他還曾經在財新網更新博客,眼光從沒離開過工人和底層。他談的不只是建築工人的勞動合同、工傷和職業病,更有對當下中國發展過度市場化、唯利潤是從的反思。讀過他的博客以後,我對他更敬佩了:在一切向錢看的冷漠時代,他十幾年如一日地用自己的思考和行動,努力地奉獻自己,為這個社會變得更好而發光發熱。

善待工友的他,卻“苛待”自己

認識大君的人都知道,他對工友非常上心。最突出的例子,就是他對湖南塵肺工友長達10年的持續跟進。2009年7月,深圳爆發了湖南籍風鑽工人在深圳罹患塵肺病的維權事件。一個偶然的機會,大君得以通過個人身份與這些工人接觸。當時,他跟幾位塵肺病的維權代表第一次會面安排在了一家火鍋店的三樓包間裡。他說,我自認為想得很周到,湖南人喜歡吃辣,點辣的。但是,就在大君等待他們的時候,耳邊響起越來越清晰的爬樓的腳步聲,緩慢且沉重,好像爬樓梯的人背著千斤重擔。他一開門,幾個迫不及待的人闖了進來,破門而入,滿頭大汗,坐下大口地喘氣。“不再需要任何解釋,他們貪婪的喘息聲足以告訴我他們的肺已經無力再支撐他們的生命了。僅僅三層樓的高度,他們的喘息只能用‘拚命’來形容。這是我第一次見到真實的塵肺工人。就只看了這一眼,我就知道,我已經沒有辦法只做行動的觀察者了。”

後來,大君緊急動員大學生志願者和他們的老師,做調研、陪同工人去靜坐、給市長寫信、聯繫媒體和一些文化名人,窮盡了大家所能想到的和所能聯合的力量去做這件事情。就在今年五一小長假期間,大君坐了20多小時的火車硬座,親自前往湖南塵肺村看望病重的工友,給他們送去來自社會熱心人士捐助的善款;統計塵肺孤兒的信息,打算回北京後繼續跟進熱心人士認養塵肺孤兒的事情……但是現在,這一切都被打斷了!

相比之下,大君的生活極度節儉,簡直近乎“苛待”自己。他和家人在冷泉的住處非常簡陋,早年都是燒煤取暖,電熱水器還是近一兩年才安上的。他吃得最多的都是街頭小店最便宜的快餐,而且無論是在家裡還是在外頭,不管是吃什麼,他永遠都不會有剩飯剩菜。出差的時候,能坐火車硬座他就一定會坐火車硬座,因為這樣最省錢。我常常說,你這種生活也太艱苦了吧!大君卻不以為然,還和我說自己的生活條件已經很不錯了。冷泉村裡的工友,可能一週都喝不上一次牛奶,家裡甚至連取暖設備都沒有。

就是這樣一個坐言起行的傑出公益人,在5月8日當天北京警方被帶走,他在冷泉的住處和辦公室也被查抄。據說,當時搜查的警察將其他工作人員隔離詢問,涉及是否有外籍人士及香港人台灣人來往,社區經費從何而來,是否有顛覆國家言論等等。現在,大君已經被帶走一週多了,還是音訊全無。冷泉希望社區的一切工作都是透明、公開的。如果希望社區存在這些問題,為什麼希望社區還能成為中國青少年發展基金會的模範項目呢?大君十餘年的言行,大家都看在眼裡,請問有哪一點是“顛覆國家”?

這個噩耗猶如晴天霹靂,讓我恍惚至今。我只能用我僅餘的一點理智,努力告訴大家,我所知道的大君什麼樣的人,他所投身的是什麼樣的志業。如果你和我一樣,堅信大君無罪,希望他能早日回歸他心愛的工人服務事業,請轉發這個故事,讓更多的人知道真相是什麼!

柯成兵

柯成兵