2019年5月8日,服务农民工子女的公益机构冷泉希望社区办公室被抄,其负责人,多年服务农民工,当时正在探望尘肺病村的专业社工师李大君,当天失联,后续确认已被指定居所监视居住。其妻子周丽娟当天从冷泉办公室被带走,后续被放,但李大君消失至今,毫无音讯。以下两篇网民为李大君写的文章对此多年服务农民工的工作给与介绍,但不能解答为何这么一个出色社工师和公益人物会遭遇抓捕。

朋友圈里又有人失联了

洪水之涛 2019.05.08

图文转自红色中国网: http://redchinacn.net/portal.php?mod=view&aid=39117

朋友圈里又有一人失联了,就是这篇旧文中所报道的主人公李大君。

据悉,李大君在北京海淀区西北旺镇冷泉村的希望社区办公室今天上午遭到警方查抄,其妻周丽娟当着老人和一岁幼女的面被带走。同时被带走有电脑、硬盘等物品。其他社区工作人员在现场遭到隔离询问,涉及是否有外籍人士及香港人台湾人来往,社区经费从何而来,是否有颠覆国家言论等等。并警告这些社区工作者知情不报亦有罪。

李大君当时外出不在办公室,但至今仍然未归并联系不上,因此无法确认他本人是否也已遭到拘捕。警方将其妻周丽娟带走时也未留下什么法律文书,所以尚不清楚对她是一般性传唤还是已经采取了刑事强制措施。更不知道办案的具体是哪个部门。

冷泉希望社区全称为“十分关爱冷泉村青少年希望社区”,创建于2011年9月24日。是由中国青少年发展基金会发起,香港十分关爱基金会和施永青基金捐助,北京大学-香港理工大学社会工作研究中心支持,北京行在人间文化发展中心实施,旨在服务进城务工人员子女的公益项目。它位于于北京著名的外来人口聚居区海淀区西北旺镇冷泉村,是中国青少年发展基金会希望工程服务进城务工人员子女的第一个综合性社区服务中心。

作为冷泉希望社区的主要负责人,今年38岁的职业社会工作师李大君从2011年起,就跟他服务的农民工们一起居住在这个北京城边村。他在大学毕业后一直致力于环保、乡建和农民工维权等社会公益事业,先后供担任过云南省大众流域管理研究及推广中心拉市海项目官员、北京大学·香港理工大学中国社会工作研究中心农民工项目统筹、北京行在人间文化发展中心总干事,长期关注和参与一线劳动者的教育与组织工作。其中包括尘肺病工人的救助工作。几天前,他还坐了二十多个小时的硬座,辗转一千七百多公里,从北京颠簸到湖北桑植,为那里大山深处饱受伤痛折磨的尘肺病工人送去捐款。

2012年,李大君曾发布了一个关于工伤的《建筑业农民工职业安全与职业保护调研报告》,后来得到全国政协主要领导的批示,推动了建筑工人工伤保险条例的落实。2015年,他写的调研报告《非京籍母亲的来信——要多少“证明”才能让我的孩子入学》使得几万名入学困难的非京籍学龄儿童得以入学,至少在小学阶段避免了沦为留守儿童与打工父母分离之苦。

周丽娟是李大君志同道合的伴侣,一直协助他从事公益事业,同时也是两个年幼孩子的母亲。

希望大君和他妻子平安!更希望一直关爱打工者子女的这对年轻志愿者也能尽快回到家中,关爱自己那一个一岁、一个六岁的孩子。

又一个消失的公益人:李大君失联一周记

霜稀

图文转自微信

直到今天,我还记得我第一次见李大君时的场景。

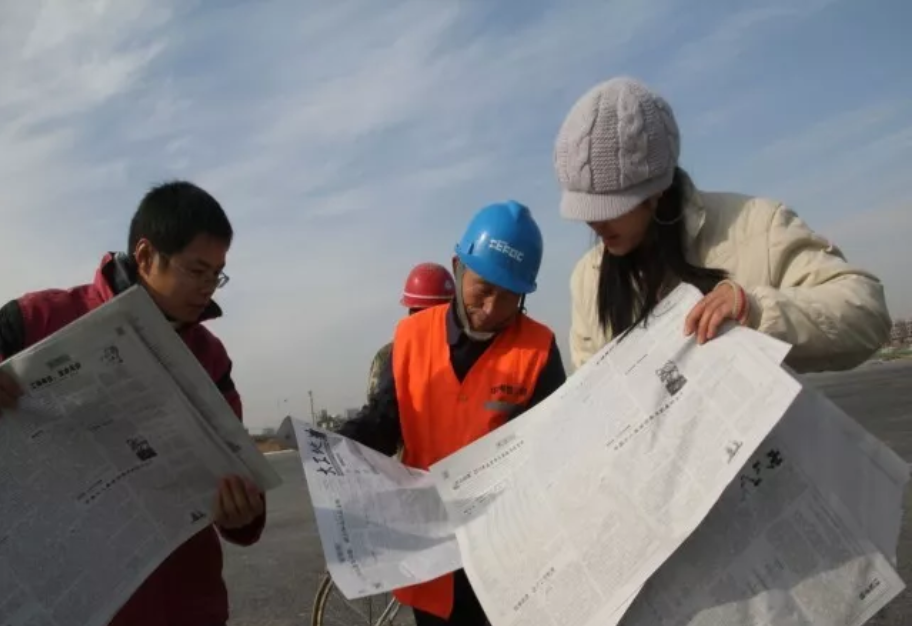

那时候的我,还是个青葱的大学生,和朋友一起去工地探访工人,派发《大工地》报纸。那一次带队的,正是李大君。经朋友介绍,我才知道他已经做了很多年的建筑工人调研和服务,是公益界知名的行动者。我手上捧着的那叠《大工地》报纸,是大君和众多志愿者运作多年的心血,更是深受工友欢迎的精神食粮。

那天探访结束后,大君向我进一步介绍了《大工地》。2009年,他和一群伙伴在社会各界热心人士的帮助下,办起了工地书屋。但是,书屋里适合建筑工人读的东西很少。因此,大君又和朋友们针对工友们工作和生活的现实需要,创办了《大工地》报纸,并亲自到工地派发。《大工地》虽然只有四开,但里面有社会新闻、时事评论、劳动法知识普及和工友心声等栏目,是真正的“麻雀虽小,五脏俱全”。巅峰时期,报纸印数超过1.5万份,还供不应求。

说到这里,大君突然停下。他笑着说:“其实,《大工地》受工友欢迎,还有一个非常重要的原因。”

我被吊住了胃口,忙问:“是什么原因呢?快说快说!”

大君看我着急的样子,笑得更灿烂了:“有工友说,《大工地》的纸质又脆又硬,比其他的报纸质量好多了,特别适合当厕纸!呵呵呵!”

听到这个“奇葩”的回答和大君魔性的笑声(我后来才知道他总是这么笑),我也情不自禁地大笑起来。这个乍一看满脸严肃、异常接地气的公益人,原来这么幽默风趣,怎能不叫人印象深刻呢!

从云南农村到建筑工地

大君并不是做劳工工作科班出身的。但他早年的各种经历,无意中却为他后来从事劳工工作埋下伏笔,也许这就是传说中的“命中注定”吧。 2000年,当时还在云南大学社工系读本科的大君,偶然在学校图书馆里读到一篇关于致丽女工书信的文章。他因此知道了1993年的深圳致丽大火,知道这场大火夺去了87名女工的生命,51名豆蔻少女因此留下终身残疾。那些女工都还那么年轻,平均年龄还不足18岁。 这篇文章也让他想到了自己的1993年。那年他12岁。他的姐姐18岁,和致丽女工一样大。那年冬天,他那做建筑工的父亲被拖欠了工资,他说那年春节是他生命中最惨淡的一年。同样在那一年,在纺织厂打工的姐姐开始患上呼吸道疾病,这种症状一直延续至今。家人曾以为这是一种普通慢性病,直到2009年在深圳接触到湖南籍尘肺工友,他才恍然间一震惊:姐姐是否也患上了职业病。“天南地北,不同人的命运间就有了这样的交集,”大君在自己的博客里写道。 社工系毕业的学生一般很少从事社工,选择到农村服务的就更少了。但大君在毕业后选择扎根在云南农村做农村社会工作,而且一扎就是三年。后来,他还阴差阳错地在昆明的建筑工地打过三个月工,真的是天天搬砖。他受过两次工伤,也见过家人为了让其戒毒而送去打工的彝族小伙子。每天下班后,他就和工友们一起吃烧烤、喝啤酒、聊天。他说,其实自己在工地打工的时候,没什么特别的感觉。但每每看到那些农村外出打工者和外籍劳工,生活非常艰难,就特别想做点什么,希望能帮到他们。

2007年,还在寻找方向的大君,经老师推荐,入职北大社会工作研究中心,参与对建筑工人的调研,了解建筑行业的用工体制。 为了进一步了解工友的生活状况,大君开始在调研之余深入探访工友,目睹工友生活的艰辛:白水煮不削皮的土豆,就是他们的午饭。工人宿舍环境恶劣,没有热水。在乍暖还寒的春天里,工人吃、喝、洗、涮只能用冷水。宿舍只有36伏低压电,也压根烧不了热水。“工人干了活,却拿不到工钱。老板用自制的饭票代替工资发给工人,工人拿着老板发给的饭票,去老板娘开的食堂买饭,去老板娘开的小卖部里买烟、买酒。而这些商品的价格,往往高出市面价格一倍。”

期间,工友老潘在宿舍猝死,深深地刺痛了他。一起干活的工友后来告诉大君:事发当天,57岁的农民工老潘被分到一块大石头,得用四个拳头大的铁锤,一点点砸碎。而且必须一天内砸完,不然当天没有工钱。“到了下午,他说心口疼得厉害,但硬是撑到把一天的活儿做完。回来难受得没吃饭,就直接去床上躺着。因为没钱看病,想着睡一觉也许就好了。”在事发前,老潘已经在这个高档楼盘工地,每天高强度工作11个小时以上、连续工作了35天。

“病危的老潘,能用饭票去工地外的医院看病吗?打工出来时,从家里带了200元钱,买火车票花去一百多,到他死时,身上只剩下一块五毛钱。”2016年接受中国青年报采访时,大君悲愤交加,回忆起老潘的故事。

后来,大君跟踪和调研过百余起建筑农民工讨薪、工伤索赔的案子。他夜宿过工地,露宿过街头,去过工伤农民工的老家。他曾经和工友一起,为了见上老板一面而整夜守候,也有过被相关职能部门踢来踢去“当皮球”的经历,还遭遇过涉事工地的雇黑报复。他说,自己更像是一个倾听者、陪伴者。我想,应该是从那时起,大君就不再迷茫了。这样算来,这已经是他“倾听”、“陪伴”的第11个年头了。

在冷泉种下希望之花

有工友回忆,第一次见到大君时,觉得他戴个眼镜,穿得干干净净,“像是老板手下的人吧”,当时不信任他。后来,大君和大学生志愿者给工伤工友送衣服、送食物,帮忙周转,还陪他们走法律程序,这一切工友看在眼里,记在心上:“我感觉大君他们,跟工友的关系很单纯,交往时像亲兄弟,不是跑来忽悠我们的,这才相信他们。”

2009年,大君和伙伴们注册成立了北京行在人间文化发展中心,主要服务对象就是进城务工群体中“劳动权益最难保障、生活条件最为艰苦、文化生活最为匮乏的建筑农民工”。他干脆把家也安在了北五环外的打工者聚集区冷泉村,跟人合租一个小院,算上厕所一共5间平房。当时,大君住的屋十平方米,只能放下一张床,不见阳光,冬天烧蜂窝煤取暖,每月租金200块。有些公益圈同行说他:你与这些服务对象吃住在一起,多辛苦。但李大君笑嘻嘻地说:“没有呵。吃完晚饭,串串门,聊聊天,我觉得挺好!”作为一个社工,他觉得跟工友们交往,让自己更接地气,对社会更有敏感度。

在大君和一群大学生志愿者的努力下,针对建筑工人社群的服务从无到有,从小到大。2016年,大君在一个公开的分享会上介绍了机构的服务内容:透过工地探访和工人口述历史,重塑工人的对自己劳动价值和尊严的认同;通过工地读书会、兴趣小组突破地域、班组障碍,拓展工人社交网络;透过报纸和工地书屋,教育工人,普及劳工法律政策;透过个案辅导促进意识觉醒和能力培养;通过工人骨干培训,建立工人互助网络;推动成立建筑业工人工会,培育工人集体力量;链接资源,形成联合力量,进行政策倡导和宣传。

在多年建筑工人调研和服务的过程中,大君逐渐认识到,如果不改变资本主导的生产方式,不超越唯利润是从的逻辑,就没办法有效地解决工人基本的劳动保障问题。所以,2011年的时候,大君和志愿者们在工地尝试组织共产打工队:没有包工头,大家一起去包活,有了利润大家一起来分配。后来大家还尝试做装修合作社。这些实践在小范围内是成功的。虽然资源限制了这些尝试往更大的范围拓展,但大君和朋友们的“折腾”,在今天的中国,已经弥足珍贵。

除了实践,大君在思考和写作上也颇有建树。作为长期深耕在建筑工人服务第一线的公益人,他曾经接受过多家主流媒体关于建筑工人议题的采访,评论建筑行业劳资关系的各种问题。另外,他还曾经在财新网更新博客,眼光从没离开过工人和底层。他谈的不只是建筑工人的劳动合同、工伤和职业病,更有对当下中国发展过度市场化、唯利润是从的反思。读过他的博客以后,我对他更敬佩了:在一切向钱看的冷漠时代,他十几年如一日地用自己的思考和行动,努力地奉献自己,为这个社会变得更好而发光发热。

善待工友的他,却“苛待”自己

认识大君的人都知道,他对工友非常上心。最突出的例子,就是他对湖南尘肺工友长达10年的持续跟进。2009年7月,深圳爆发了湖南籍风钻工人在深圳罹患尘肺病的维权事件。一个偶然的机会,大君得以通过个人身份与这些工人接触。当时,他跟几位尘肺病的维权代表第一次会面安排在了一家火锅店的三楼包间里。他说,我自认为想得很周到,湖南人喜欢吃辣,点辣的。但是,就在大君等待他们的时候,耳边响起越来越清晰的爬楼的脚步声,缓慢且沉重,好像爬楼梯的人背着千斤重担。他一开门,几个迫不及待的人闯了进来,破门而入,满头大汗,坐下大口地喘气。“不再需要任何解释,他们贪婪的喘息声足以告诉我他们的肺已经无力再支撑他们的生命了。仅仅三层楼的高度,他们的喘息只能用‘拼命’来形容。这是我第一次见到真实的尘肺工人。就只看了这一眼,我就知道,我已经没有办法只做行动的观察者了。”

后来,大君紧急动员大学生志愿者和他们的老师,做调研、陪同工人去静坐、给市长写信、联系媒体和一些文化名人,穷尽了大家所能想到的和所能联合的力量去做这件事情。就在今年五一小长假期间,大君坐了20多小时的火车硬座,亲自前往湖南尘肺村看望病重的工友,给他们送去来自社会热心人士捐助的善款;统计尘肺孤儿的信息,打算回北京后继续跟进热心人士认养尘肺孤儿的事情……但是现在,这一切都被打断了!

相比之下,大君的生活极度节俭,简直近乎“苛待”自己。他和家人在冷泉的住处非常简陋,早年都是烧煤取暖,电热水器还是近一两年才安上的。他吃得最多的都是街头小店最便宜的快餐,而且无论是在家里还是在外头,不管是吃什么,他永远都不会有剩饭剩菜。出差的时候,能坐火车硬座他就一定会坐火车硬座,因为这样最省钱。我常常说,你这种生活也太艰苦了吧!大君却不以为然,还和我说自己的生活条件已经很不错了。冷泉村里的工友,可能一周都喝不上一次牛奶,家里甚至连取暖设备都没有。

就是这样一个坐言起行的杰出公益人,在5月8日当天北京警方被带走,他在冷泉的住处和办公室也被查抄。据说,当时搜查的警察将其他工作人员隔离询问,涉及是否有外籍人士及香港人台湾人来往,社区经费从何而来,是否有颠覆国家言论等等。现在,大君已经被带走一周多了,还是音讯全无。冷泉希望社区的一切工作都是透明、公开的。如果希望社区存在这些问题,为什么希望社区还能成为中国青少年发展基金会的模范项目呢?大君十余年的言行,大家都看在眼里,请问有哪一点是“颠覆国家”?

这个噩耗犹如晴天霹雳,让我恍惚至今。我只能用我仅余的一点理智,努力告诉大家,我所知道的大君什么样的人,他所投身的是什么样的志业。如果你和我一样,坚信大君无罪,希望他能早日回归他心爱的工人服务事业,请转发这个故事,让更多的人知道真相是什么!

柯成兵

柯成兵