也許它會被屏蔽,也許它會被刪掉,但是我依然想盡最大的努力,讓這個世界知道危志立的故事,不要讓人忘記他。

危志立追我追了好長一段時間,好不容易追到手之後,他卻衝我生了一次氣。

那是一個夏天的夜晚,當時還是朋克青年的我和他手牽手抽著煙逛工業區。抽完之後,我腦子也不知道咋想的,隨手就把菸頭往地上一扔。

危志立臉上的笑容不見了,驚訝地看著我,眼睛瞪得老大,說:“你怎麼可以這樣!環衛工很辛苦的!”

儘管他說得不是很大聲,我還是感受到他十二萬分的不爽。我還沒有來得及作出任何反應,他已經彎下腰撿起被地上污水浸濕的菸頭,走過馬路把它扔到垃圾桶裡。

被他喊過“女神”的我在那一刻羞愧得想砍掉自己的手。從那天開始到現在,我再也沒有隨手扔過垃圾,也天天阻止別人隨手扔垃圾。

那一年是2013年,到現在我和他已經相戀6年了。

我們的結婚照,是在我家中搭了個棚,請朋友來ISLET拍的,他穿著黑裙子

一個特別的愛情故事

這是一個很特別的愛情故事。它包含了一個懟天懟地的女權主義者、一個溫柔得從來沒有人看見過他吵架的工人權益維護者的成長經歷。它包含了兩次刑事拘留,包含了一群人的生離死別,包含了周星馳式的無厘頭幽默,包含了社會運動者們的友誼和智慧。

第一次見到危志立本人是在2013年,他當時在深圳手牽手工友活動中心工作。那天危志立穿著一件洗得泛白甚至有一個破洞的T恤,踢著拖鞋,一頭長得可以紮起來的捲髮用髮箍隨意地壓在天靈蓋上。一米八的身高,手長腿長,臉長得像一條龍,額高眼大。不算邋遢,但這種打扮似乎有點浪費了那麼好看的皮囊。

6年之後,當他因為幫助塵肺病工人追討賠償而被深圳警方刑事拘留的時候,一些工友在朋友圈回憶他時總會提到:“他穿得破破爛爛的,工友們每次見了都想給他打錢買衣服。”

北外版《陰道說》上演遭主流社會嘲諷的時候,小危響應女權行動者的號召,拍的聲援照

其實危志立家庭條件還沒有窮到連像樣的衣服都買不起。他母親是一名工人,在碼頭做文職,一做就是30年。父親的職業生涯略有點顛簸,做過工人,開過出租車,當過精神病院護士。這個小小的家庭經濟條件算是清貧,所以危志立從小就沒有多少物質上的追求,節儉簡單。壽司刺身之類的新潮食品,在大學畢業之前都不怎麼吃過。

但是這對工人父母努力地給他提供最好的精神教育,他們從不吝嗇於給他買書。他們要求他在書中尋找人生的意義。當小朋友們還在歡樂天地買代幣玩遊戲機的時候,他就在看《紅與黑》、《悲慘世界》。中學的時候他不經意看到《資本論》,覺得很有趣,但是那大部頭死貴死貴,危媽媽就給他買了簡裝版,他看完之後,就在中學的圖書館翻出磚頭厚的全譯本活生生地啃完。他什麼書都看,在書中他學會了什麼叫剝削,什麼是社會結構,什麼是自由民主,什麼叫關懷底層。

我經常想把他打扮得漂漂亮亮的,他就是不肯,他說不喜歡西裝革履

危志立的外公解放前是一個碼頭苦力,解放後就成為了一個碼頭搬運工,還獲得過政府頒發的勞模稱號。碼頭苦力活重,工人們多是互相照應的好兄弟。

危志立從小就在碼頭長大,看到因為干體力活而落得一身病的工人叔叔伯伯,腰椎間盤突出讓他們痛得連痛苦的表情都做不出來。但同時,他也看見他們之間真誠的交往方式,如對待親人般地在苦活之中互相扶持,你幫我多搬一袋貨,我幫你預留一碗飯。儘管危志立自己沒有做過多少重活,但工人們的狀態已經長成了他一條血管,連通他的心臟。

我從小也沒有吃過多少苦,家庭勉強小康。在認識危志立之前,我很少接觸工人議題。但是他就天天在我耳邊,把我們路上見到的各個工種的工人的生存狀態都說了遍,讓我不得不有了更加多思考:為什麼環衛工、建築工們那麼勤奮,卻總是那麼窮?不是因為懶也不是因為笨,而是這個社會出現了結構性的問題,這些問題讓有錢的人越來越有錢,窮苦的人越來越窮困。

年輕的工人也許還有更多機會謀生,但是上了年紀的大姐大哥們就只能做最髒最累的活兒。儘管我們都在謳歌環衛工等等職業是城市美容師,但是這些城市美容師住在城中村黑黝黝的房子裡,腰拉傷了沒有醫保的就只能貼點藥膏,第二天繼續4點起床出去掃大街。

這些我很少考慮的事情,危志立逼我去思考。如果他不是我男朋友,我可能已經往他臉上踩一腳讓他安靜別吵了。但是他就是這樣執著,一天給我講三個案例,耐性長得像拉伸了兩米的口香糖一樣死都不斷,終於我也成為了一個關注工人權益的女權主義者。我想他也是這樣用唐僧一般的耐心來做其他工人教育的吧。

一個很純粹很簡單的boy

就像很多人會來問我是怎樣成為一個女權主義者一樣,我也會問他是怎樣開始關注工人權益的。他的這個故事依然很簡單,甚至有點順理成章。

那一年他20歲。

像危志立這種從小就同情弱勢的人,從成年開始就有定期獻血的習慣。他在學校的獻血站排隊等獻血時,隨手翻開了宣傳欄上一個小冊子。

那是一個宣傳職業健康安全的小冊子,這一期介紹的,正是塵肺病建築工人的悲慘狀況。

廣東深圳的地質以輕度風化花崗岩為主,質地堅硬。作業時,地表之下的花崗岩碎成粉末,沉積在地洞裡風鑽工人的肺部。吸入大量粉塵而導致肺部碳化的風鑽工,每一次呼吸都痛徹心扉。而塵肺病是一種絕症,患者只能不停咳出黑痰,看著家中幼小孩子和年邁父母,一天比一天更虛弱地等死。

“那個黑色蜂窩狀的肺,讓我恐懼。那個老人抱著小孩哭的照片,簡直讓我像得了塵肺病一樣有那麼幾秒沒有辦法呼吸。”危志立回憶起那個瞬間,用手摀住了自己的胸口。

小危的一個朋友圈。圖中王大哥已經逝世,就在去年大年三十的前兩天。

那次獻血就像命運往他背上踹了一腳,把他從圖書館直接踹出了校園。危志立在廣州大學新聞系讀書的四年來,逃課無數。他的大學室友Ken回憶說:“那時候全世界都逃課回宿舍打遊戲,而他這個怪胎就逃課去中山大學聽講座。”

在中大,他認識了社會學一些老師和學生。大四那一年,他跟隨社會學界大咖學者潘毅的調研團隊,一起去了各省調研塵肺病工人的生存狀況。潘毅是他的偶像,年輕學者帶著底層關懷進入工廠做調研的激情,與他想要改變這個世界的急切不謀而合。我不知道他在調研的時候看到的景像是怎樣的,但是我知道,參與調研之後,他想都沒有想就走上了服務工人的職業生涯,至今從來沒有回頭看過一眼。

和他在一起6年,我夠膽說很瞭解他吧。至少我能理解,他為什麼會別人的權利而把自己心肝眼兒全部都掏出來幫助別人。

他雖然是內心溫柔的人,但其實他很純粹,甚至很固執。一個名叫FIFA的單機足球遊戲他玩了5年,一本陀思妥耶夫斯基的《罪與罰》他從頭到尾翻了10次。中學的時候打街頭籃球,為了練習那些優雅的籃球動作,他一下課就會跑去任何一個空地練習,對著鏡子練習,有時候沒有帶籃球,他也模擬自己在插花和過人。他的好朋友小填說,危志立老是吹噓自己練習籃球的時候,“一個月可以穿壞一雙回力”。

這個固執的boy一旦認準了自己人生的意義是要幫助弱勢的工人拿回自己應得的權利之後,他就不會退縮的,我也一樣。同樣是社會活動者的我,從小沒有遭遇過什麼性別不公的狀況,但是正義和公平是我的絕對追求,我眼裡看不得別人遭遇不公平。

別人評價我和小危“一身俠氣”,這個評價不算誇張。我們都是在90年代仙俠文化中長大的孩子,出身並不富裕但是總算不愁吃穿。從小我們受到媒體和學校的教育,是要路見不平,拔刀相助;遇到不公義,我們必須站出來幫忙發聲,不然我們沒法成為理想的自己。

也許我們探索人生意義的方式和很多同齡人不一樣,人生的意義不僅僅是自己安樂享福,也不僅僅是閤家安康,更重要的是用自己有限的能量來撬動這個大大的世界,改變不平等的現象,讓每一個生活在其中的人都能不受壓迫地活著。

我的確做到過以微小個人之力改變大命運的事情:2012年的時候我們用行為藝術的方式呼籲最高法院免除一位受暴婦女的死罪,我們用紗布把自己包裹得如同受家暴的婦女,到全國8個城市的法院門前靜默抗議。事件經過媒體報導之後形成了很強大的輿論,最後這位受暴婦女得以免死。

我和危志立就這樣一直互相勉勵,用自己每天做出的小改變來擦除對方因為行動帶來的恐懼感。在我們的關係中,愛情也許比逛街吃飯、激情性慾、柴米油鹽要往前一點點,這一點點的社會責任感讓我們牽著的手從來沒有鬆開過。

我們第一次約會:為反性侵倡導拍照

幫助塵肺工人,他被刑拘了

危志立在畢業之後,馬上到了手牽手工友活動中心工作。中心無奈被關停之後,危志立開始做回他大學專業相關的事情:在工人資訊自媒體平台“新生代”做編輯。

他文風清奇,最喜歡用港產片配圖來編輯一些工人生活、工作相關的文章。因為他們比較傾向於用馬克思主義的分析框架來看待勞資問題,所以大家輪流用的筆名都姓馬。他最喜歡用的那個筆名,叫“馬小玲”,其實是港劇《我和殭屍有個約會》裡面驅鬼俠女的名字——他不是一個外人想像中那樣喜歡喊口號、豎大旗的馬克思主義者,而是一個能夠用工友愛看的方式來寫文章的、有趣的社會工作者。

我看他們的東西不多,但是常常喜歡看他那個“婦女週報”的欄目。在那個欄目裡,他們經常討論一些屬於女工人的議題:月經假、職場性騷擾、孕婦工人權益、家庭暴力、母親負擔等等。我知道工友們都很喜歡看他寫的東西,也更喜歡和他交談玩鬧。

有時候他出去見一些以前認識的工友朋友,總有一些大姐說他那麼瘦,疼愛地塞給他一些水果、點心,一定要他帶回來和家人一起吃,補補營養。有一次我腹瀉躺在家中半死不活,他出去見在超市打工的工友大姐,大姐送了一支藥給他,叮囑了半天使用方法,讓他回來給我吃。

這是小危在手牽手工友活動室的工作照

如果不是用心待人,我相信也不會有那麼多工友關心他的日常生活,在意他家人的健康狀況。

後來,湖南的塵肺病工友繼續去深圳維權了。塵肺病工人這個議題可能是他心裡最隱隱作痛的部分了吧。他知道去幫助他們是危險的,因為警察都使用暴力對待這些工人了,而搞勞工援助的很多工作者都被陸續抓走。但是,他不能光看著這一切發生和消逝啊。

他對我說:“無論如何,我不能不幫。”

一條村裡幾乎所有人都來深圳做風鑽工人,職安健設施太糟糕了,有的人只能把一個口罩天天洗了再戴回地洞裡工作。而粉塵就這樣腐蝕了他們的肺。一開始他們不知道什麼回事,醫院也把他們當成肺結核來醫治。後來,這群工人大部分都患上了這個怪病。

他們為深圳建造大樓,卻因此賠上了自己的健康。他們去討要賠償,卻總是有一些人不給他們開診斷書,也不讓他們確認勞動關係。他們一邊咳嗽咳出黑痰,一邊在自己建設的混凝土森林裡討要賠償。

危志立很少哭,但是他跟我說一位工友的家庭現狀的時候,他哭了。那位工友已經因為塵肺病死去了,死的時候很痛苦,窒息狀。他的哥哥也因為塵肺病死去了,他的弟弟也因為塵肺病死去了。現在全家只剩下80多歲的母親,和患上了塵肺病的最小的弟弟。弟弟身體狀況一天不如一天,老母親只能在旁邊看著。洗肺什麼的,只對一些人有效,而這位弟弟,已經無法通過洗肺來緩解痛苦了。

危志立外公過世的時候,幫忙料理後事的他沒有哭;我因為反性騷擾被刑拘的時候,幫忙安慰我父母的他沒有哭;打籃球摔斷手他沒有哭;只有在這次,我看見他哭了。

當然他知道哭和同情是沒有用的,於是不停地在“新生代”這個平台上發佈工友的狀況,更新他們維權的內容。文章被刪了,他就重新發,每一個字是是從工友的血汗中提煉出來的。

1月份的時候,他的同事楊鄭君(包子)因為幫助塵肺病工友而被警察刑拘了。我很擔心,幾次想開口對危志立說不要再發了,要不然放棄吧。但是我又說不出口,工友確實是很慘,從現場發來的消息看到,他們不僅自己被控制,有的家屬甚至孕婦,都有被推搡的情況。老弱病孕,那是一個多麼淒涼的場景啊。

我怎麼好意思叫自己的丈夫不要再去幫助他們?但是我害怕啊,我害怕他像我一樣因為做了政府不喜歡的事情而被刑拘。看守所的生活是艱難的,我不希望我愛的人遭遇我曾經經歷的艱難。

他其實也害怕,我想沒有人不害怕離開家人、喪失自由和蹲號子吧。於是我倆只好翻出我們經常互相勉勵的一句話:“我怕得腳都抖了,但難道不做嗎。”

3月20日凌晨,危志立在廣州家中被警察帶走了。他失蹤了5天我和他父母都沒有他的消息,也沒有收到任何拘留通知書等文件。我一邊哭,一邊跑了三個公安局,兩個派出所。我上訪,我打12389,我打110報失蹤,我打12345投訴。我發微博被轉6000次,我安慰他爸爸媽媽,也安慰我爸爸媽媽,我咳嗽咳出血,我失眠,我很餓但是沒有胃口,同時我又拉肚子。睡十來分鐘就開始醒,拿起手機看看有沒有新的消息。很困,但是無法重新入眠;很乏,但是無法躺下來休息。你愛的人憑空消失了,強權還不肯告訴你他的下落,這和硬生生把一本愛情小說從中間撕開,有什麼區別?

也許是網友的關注和我的投訴有效,3月26日,當我一邊咳嗽,一遍爬上深圳市公安路那座大山上,打算全深圳逐個看守所都問一遍也要把人刮出來的時候,警察給我打來電話,告知我,危志立因為涉嫌尋釁滋事,被深圳坪山公安刑事拘留在第二看守所。

警察說,拘留通知書我們寄出去了,但你們為啥沒收到我就不知道了。

我從來沒有試過因為收到拘留通知電話而那麼開心過——至少我知道他是正規被捕,而不是被用什麼手段失蹤之後虐待。我馬上請了律師,申請了會見。警察告訴律師,這是一個敏感案件,只能預約後48小時才能會見。

我又開始坐立不安,因為楊鄭君一直都沒被允許見律師。所幸的是,28號,律師告訴我,“很幸運,我差一點就沒法見到危志立了。”

原來,辦案單位有時候會用各種理由阻止律師會見當事人,比如在律師會見的時候提審當事人,或者乾脆不允許預約。所以我們律師滿臉笑容地慶幸危志立太幸運了。他說,危志立已經被剃掉了那頭小捲髮,換上了看守所統一的灰衣服,但是精神健康狀態都還好。他確認了因為幫塵肺病工人維權的事情,楊鄭君、危志立和柯成兵三個“新生代”的自媒體編輯都被關押在第二看守所。

危志立對律師說,他還沒有被刑訊逼供,只是警察老罵他,罵他不孝順父母,罵他被工人利用了。我想起警察抓走危志立那天,警察對危志立的媽媽說:“你兒子,名校畢業,好端端的卻不買房,不生孩子,每天就不務正業,我們要帶回去教育教育!”

“要肯幫助弱小,路見不平,站起來反抗。”這些是主流社會在我們小時候一直教導的意識形態,是一直被褒獎的行俠仗義行為。可是,當我們長大了,真的要去幫助人的時候,他們就害怕了,把助人抹黑成被利用,把NGO工作者造謠成不務正業。

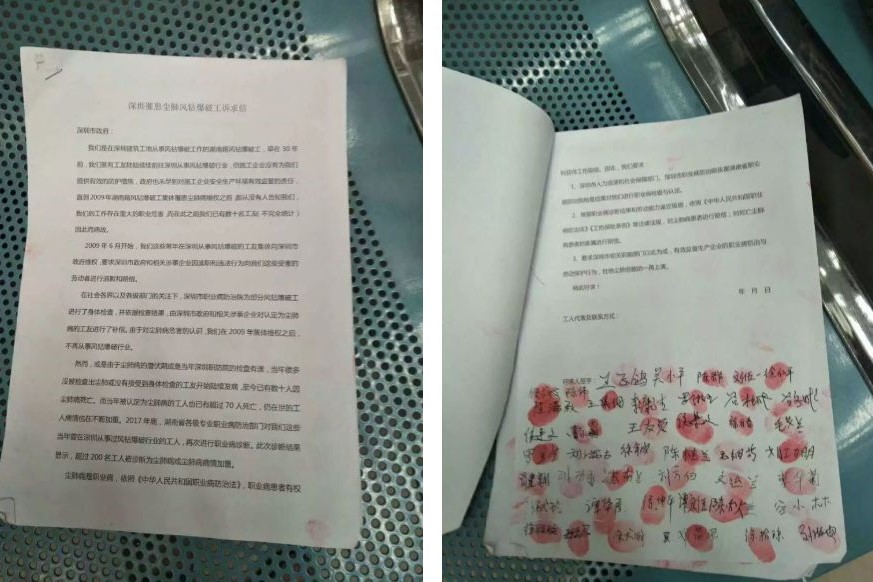

而被他們幫助過的塵肺病工友得知他們被捕的消息,有的當場失聲痛哭。他們立即嘗試南下深圳為三人討個說法,卻被湖南警方控制,無法像自由人一樣到自己想到的地方去。

因為幫助塵肺病工人而被抓走的這三位男生,在主流社會眼裡可能是真的不務正業,在工友眼中卻是最善良的有心人。不買房不生孩子都成為罪狀的當下,他們助人的行為可以被尋釁滋事這個口袋罪囊括其中,也是讓人又生氣又想笑。

笑我們太善良純粹,笑我們看不得別人受苦。笑我們希望解決問題,但是卻成為了需要被解決的人。